程序化购买广告流量作弊的区块链智能合约治理机制创新

摘 要 | 程序化购买广告流量作弊是在广告主与数字广告媒介组织之间交易的动态博弈中代理人利用非对称信息采取的一种机会主义行为,危害极大。目前“否定逻辑”治理已陷入窘境,而区块链智能合约 AdEx 平台能够有效治理。案例研究发现,其应用创新了“肯定逻辑”的结构为“广告主 - 数字广告媒介组织 - 用户”的“激励机制链”,进而形成了不同于目前的治理模式:不仅治理主体、对象及手段不同,而且治理机理及结果亦不同,即实质创新了流量作弊治理方法论。

关 键 词 | 程序化购买广告流量作弊 区块链智能合约 激励机制

Abstract | The traffic fraud of programmatic buying advertising refers to an agents’ opportunistic behavior taking advantageof information asymmetry during the transaction dynamic game between advertisers and digital advertising mediaorganizations, which is extremely harmful. Now the "negative logic" governance has been in trouble,and the blockchainsmart contract AdEx platform can effectively do it. The case study found that, its application innovates a" positive logic""incentive mechanism chain" with the structure of "advertiser-digital advertising media organization-user", and then hasformed a governance model that is different from the current one: not only the governing subjects, objects and means aredifferent, but also the governing mechanisms and results are different, that is, substantially innovating the governancemethodology of traffic fraud.

Keywords | the traffic fraud of programmatic buying advertising blockchain smart contract incentive mechanism

01

引言

程序化购买广告(programmatic buying advertising)指通过软件来智能化地完成交易及投放的数字广告,故又被称为智能化购买广告。自 2010 年以来,一方面程序化购买广告因具有跨媒介组织传播、受众范围广泛、交易效率高、价格低廉及运作方便等优势特征而普遍受到各类广告主的追捧,进而不仅为其营销创造了巨大的经济价值,而且实现了自身的快速勃兴、高速发展,“程序化购买 2019 年已经占据了美国数字广告交易的大约 84%,而中国则大约75%”[1];另一方面其流量作弊问题却形影相随并愈演愈烈,进而不仅给广告主带来严重损失,“2019 年流量作弊导致中国广告主的损失为 284 亿元”“据 Juniper Research 的研究报告称:2018 年流量作弊导致的全球广告主损失就已经高达 190 亿美元”[2],而且导致自身深陷泥潭、产生信任危机,“虚假流量已经导致美国快速发展的数字广告行业逐步陷入了信任危机……全球数字广告行业即将面临信任危机”[3],“由于流量作弊等历史问题,2016 年以来广告主对程序化购买广告市场的信任度不断下降,市场规模增速亦持续下滑” [4]。

展开全文

所以,如何治理程序化购买广告流量作弊,便成为当前业界、学界及政府监管部门共同关注的焦点问题 [5]。

02

国内外程序化购买

广告流量作弊的治理窘境

在经济学研究史上,1934 年 Commons 因找到了研究宏观经济系统的钥匙——交易(transaction)而创新方法论,“交易是一种更大经济活动的单位……这可以比拟物理、化学和天文学等个别的科学,由于发现一种大家共同的活动单位而发生的那种相互关系” [6]。显然,程序化购买广告市场不仅自成系统,而且是宏观经济系统的一个子系统。从历史维度来看,起初(即数字广告市场起源),其构成主体只有广告主、数字广告媒介组织(如百度、腾讯、Google 及Facebook 等)及消费者:数字广告媒介组织与消费者完成第一次交易,即前者通常以免费方式把其生产的数字产品(如新闻内容及平台工具等)销售给消费者;数字广告媒介组织与广告主完成第二次交易,即前者把通过第一次交易而生产的注意力资源销售给后者,这意味着,从业务流程来看,第一次交易只是实现第二次交易的中间环节。而逐步出现的实现程序化购买的 DSP、ADX、SSP 等平台机构,不仅没有从根本上改变广告主与数字广告媒介组织之间的交易关系,而且为其提供辅助性服务:从直接的转化为间接的,从人员讨价还价转化为智能化的实时竞价 RTB,既提高了交易效率,又扩大了交易规模。这意味着,广告主与数字广告媒介组织的交易是整个程序化购买广告市场的构成单元。并且,互联网上的流量作弊种类多样复杂,不仅有程序化购买广告流量作弊,而且有其他类型流量作弊,如软件开发商会在软件下载平台通过流量(下载量)作弊提升自家软件排名来诱导用户下载,但是程序化购买广告流量作弊只会产生于广告主与数字广告媒介组织之间的交易情境。因此,本文基于广告主与数字广告媒介组织之间的交易展开分析。

2.1 程序化购买广告流量作弊的产生机理及本质

作为交易的双方,广告主与数字广告媒介组织均是逐利资本的具体存在形态,都是“经济人”[7],追求利益极大化,多多益善。而“分工与交易是辩证统一的”[8],因此,双方既是一种分工关系,又是一种交易关系,即广告主与数字广告媒介组织,不仅在分工基础上创造价值,而且通过交易实现价值交换,进而最终实现各自价值。由于交易是过程与结果的统一,所以,从博弈论视角来看,广告主与数字广告媒介组织间的交易包含着双方逐利的互动博弈 [9]。

但是,广告主与数字广告媒介组织之间的博弈并不是可以随心所欲、天马行空的,而是会受到作为博弈规则的契约及双方的信息结构等两个重要因素的影响 [10]:

其一,广告主与数字广告媒介组织之间的非最优契约。广告主与数字广告媒介组织以契约为纽带进行交易、博弈,因此,可以说双方是一种契约关系,即双方对交易过程中各自权利与责任以契约的形式(通常为书面合同)做出承诺。如前所述,交易是双方价值交换与实现的过程,因此,契约的核心内容是付费模式。程序化购买广告的付费模式遵循基本的商业逻辑,不仅包含单价的确定模式,即实时竞价 RTB,而且涉及总价的确定模式,即主要是 CPC 或CPM(前者为按每次点击付费;后者为按千人展示印象付费,与前者本质相同,只是计量单位不同而已)。因此,广告主向数字广告媒介组织支付的媒介费或代理费可以简化为数学模型Ⅰ:

M= m( ,C)= ×C

其中 R 为一个广告触点的所有最终成交的实时竞价平均值,C 为用户正常上网过程中触发该广告触点而产生的广告效果数据,即流量。显然,R 越高、C 越大,数字广告媒介组织的收入 M 便越高;反之亦然。同时,广告主的收入可以简要概括为数学模型Ⅱ:

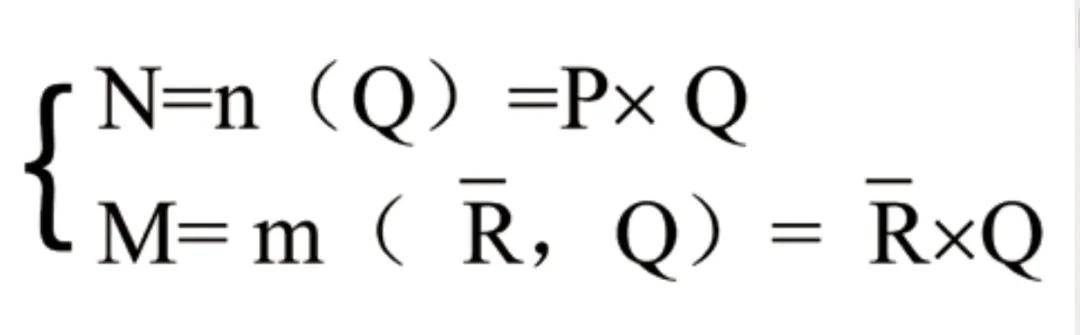

N=n(Q)=P×Q

其中,P 为广告主销售产品的单价(通常为常量),Q 表示其销量,N 则是广告主销售产品所实现的收入。显然,Q 越大,广告主通过销售产品而实现的收入 N 便越高;反之亦然。然而,解析数学模型Ⅰ与Ⅱ后可见,二者不存在着能够同时影响数字广告媒介组织收入 M 与广告主收入 N 的共同因素,即意味着不满足最优契约(optimalcontract)的“激励相容约束”条件:“同时实现委托人与代理人利益最大化”[11],所以,双方契约是非最优的。

其二,广告主与数字广告媒介组织之间的信息结构:非对称信息。信息,广泛地分布于整个程序化购买广告市场,是影响广告主与数字广告媒介组织之间认知、博弈决策的重要因素,但在程序化购买广告运作中,广告主与数字广告媒介组织之间的信息(分布)结构是非对称的,即非对称信息。其主要原因既有客观的,又有主观的。(1)客观原因:程序化购买广告运作以中心化互联网为基础,并基于 DSP、SSP 及 ADX 等平台完成,广告主与数字广告媒介组织则彼此时空分离地分散于世界各地。(2)主观原因:广告主与数字广告媒介组织都是“经济人”,具有保守自身企业秘密、隐藏行为及信息的利己动机。显然,以数字广告媒介组织行为作为所指对象,其自身处于信息优势,即意味着体现出委托代理关系的非对称信息本质特征 [12]。

由此可见,在广告主与数字广告媒介组织基于程序化购买广告的交易及博弈中,数字广告媒介组织作为代理人通常会认真履行自己的职责分工,在生产新闻等数字产品基础上生产广告触点,吸引用户访问并产生流量,即在为广告主提供代理服务过程中实现自身价值,正所谓“流量经济”。但在广告主与数字广告媒介组织之间的博弈中,由于一方面作为规则的契约是非最优的,对于后者作为代理人缺乏有效约束力,另一方面双方是非对称信息的,尤其是以后者行为作为所指对象,前者处于信息劣势,即两个条件都对后者非常有利,因此,后者作为代理人则还会利用信息优势来采取机会主义行为,以更大程度地实现自己利益极大化 [13][14]。显然,最直接简单的利益极大化方式便是隐蔽地使用非正常手段增加流量——刷流量,即流量作弊。当然,其机会主义行为还有更多其他形态。[15]

交易,不是瞬间完成的,而是一个基于时间维度的过程,通常包括搜索信息、寻找交易伙伴、讨价还价、签订契约及契约执行等阶段。以广告主在 DSP 平台注册作为签约时间参考点,流量作弊作为机会主义行为的存在形态则包括两类:契约后的道德风险,即“从事经济活动的人,在最大限度地增进自身效用的同时做出不利于他人的行动”[16],及后续签约前的逆向选择,即“如果交易一方能够利用信息优势使自己受益时,那么信息劣势的另一方便难以顺利地做出买卖决策”[17]。前者表现为,数字广告媒介组织使用非正常手段尽可能地增加流量 C;后者表现为,数字广告媒介组织会把为以前广告主服务过程中产生的虚假流量C作为体现其广告触点品质、代理服务质量的指标公布出来,进而影响后续广告主的竞价并提高平均实时竞价 R。这样,程序化购买广告流量作弊的结果是,数字广告媒介组织实现自身利益 M 极大化 [18]。

显然,本质为机会主义行为的程序化购买广告流量作弊,成本低、收益高,且能够在一定时间内产生积累效应。所以,为了巩固、扩大“战果”,数字广告媒介组织便开始竭尽所能地钻营流量作弊方式:组织方式则逐步从小规模的自刷走向大规模的他刷,目前仅在国内就有披着合法外衣、从事刷流量的公关公司、咨询公司达一千多家,羊毛党、网络水军已经达到九百多万之众,年产值超千亿元;操作方式则逐步从低效率的人刷走向高效率的机刷。[19] 而在国外,黑灰产业规模则更大,刷流量机器人的创新程度、专业化水平则更高,甚至出现了基本型、改进型、高级改进型、先进型、高级先进型、类人型等多种类型,进而,带来的损失也更大 [20]。

2.2 国内外程序化购买广告流量作弊治理的否定逻辑

为了促进大众广告健康发展,世界各国都逐步建构了较为完善的广告法律体系。上世纪末期数字广告问世后,广告治理在路径依赖中延续了传统的广告法治思维,将其纳入治理对象。而数字广告发展中的诸多问题则推动广告法律体系逐步完善,程序化购买广告流量作弊的法治便不断升级。中国政府则顺应如火如荼的法治建设语境,完善了相关法律体系,并有治理流量作弊的条款,如《网络信息内容生态治理规定》(2019)有“……不得通过人工方式或者技术手段实施流量作弊等行为”类似条款。显然,这些条款由 2 个要素构成:“‘构成要件’,指引起法律后果的前提,即实际已经产生了的特定事实;‘法律后果指构成要件被附加的在法律上的反映;通常用‘如果……那么……’句式表达”。但为否定逻辑的,即“不赞许、制止和责罚等方式否定违法行为”[21]。由此可见,这些法律条款的语义,可简单理解为:如果产生流量作弊,那么广告主则不支付媒介费,甚至可以通过法律责罚流量作弊行为者。

程序化购买广告是数字技术情境下对传统广告形态的继承与创新。因此,面对层出不穷的流量作弊,国外则超越传统的广告法治并主张:先进的数字技术带来了流量作弊问题,应该研发更为先进的数字技术来进行治理 [22],进而在行业实践领域推出并应用流量作弊的过滤治理技术。不过,从逻辑上来看,过滤治理是数字技术情境下对传统广告法治机制的继承与创新 [23],并且体现了治理主体(注:通常为数字广告媒介组织或第三方机构)不具有执法主体身份及责罚权的法理。因此,治理程序化购买广告流量作弊的法律条款则在技术性过滤治理中,便转化为可执行的否定逻辑的条件程序语句:“if...then...”。其语义不包含责罚后果,且可以简单理解为:如果产生流量作弊,那么广告主不支付媒介费,即过滤掉。

2.3 国内外否定逻辑治理程序化购买广告流量作弊:无奈与低效

2.3.1 国内法律否定逻辑治理:无奈

广告主与数字广告媒介组织会在广告法律体系框架下签订契约(即书面合同),且通常会在开头有“甲乙双方依据《广告法》与《合同法》等法律而签订契约……”等类似的模版式说明,所以,其内容在实质上包括所依据的范围更大、内容更为丰富的广告法律体系。这不仅意味着,该契约的执行,是以作为国家机器的司法机构为基础保障的,即强制执行机制 [24],而且意味着,国家司法机构实质作为局中人参与博弈。这样,数学模型Ⅰ便演化为Ⅰ':

M= m( , C , F , γ , ε)= ×C + ×F - ×F×γ×ε

其中, 、C 、 ×C 等变量符号与数学模型Ⅰ的是相同的;F 表示为虚假流量,进而, ×F 则表示为虚假流量能够为数字广告媒介组织带来的媒介费收入;γ 表示在治理中,虚假流量被固定为司法证据的概率,而 ε 则表示在治理中,虚假流量被固定为司法证据后的罚款标准(常量,且可将包括暂停运营等其他惩罚方式转化为等价值的罚款),进而 ×F×γ×ε 则表示在治理中,虚假流量被固定为司法证据后的罚款,- 则表示治理中的否定逻辑治理,即减少数字广告媒介组织的收入;M 则表示在治理中,数字广告媒介组织最终获得的实质收入。显然,在数学模型Ⅰ′与Ⅱ中,仍然不存在着能够同时影响 M 与 N 的共同因素,即广告主与数字广告媒介组织之间的契约是非最优的。

法律否定逻辑治理的基本规则是“谁主张谁举证”[25],即其前提是广告主作为起诉人能够依法提供数字广告媒介组织作为被起诉人的流量作弊的司法证据。然而,在程序化购买广告运行中,由于一方面,不仅从空间视角来看,流量作弊者都会在国内外广泛地分布存在,数量大,而且从技术视角来看,流量作弊者行为与用户正常网络浏览行为无异,都是基于“客户端 - 服务器”结构的,由客户端发送请求驱动,且持续时间非常的短暂,通常只需几毫秒;另一方面,在整个分工体系中,广告主因“业术有专攻”而“隔行如隔山”,即便不断提高认知,也因与数量众多的客户端及服务器是信息不对称的而无法收集流量作弊的司法证据,γ 实际上为 0,即数学模型Ⅰ′与Ⅰ在本质上是没有区别的。这意味着,对于流量作弊者而言,否定逻辑治理则有名无实,即仍会导致数字广告媒介组织继续利用信息优势实施获利的流量作弊。近些年,不仅广告主起诉数字广告媒介组织流量作弊因司法证据不足而败诉的案例并不少见,如 2022 年思瑞盛创信息科技公司起诉聚告德业文化公司、大麦中金科技公司起诉天拓网络技术公司等,而且惊爆“2022 年某变现平台有大量 Android 硬改设备伪造高端机型获取广告,且许多账号核减比例达 100%,单账户直接损失在春节 3 天内达 200 多万”的极端案例 [26]。

作为程序化购买广告运行基础的互联网是全球性的,但法律却存在国界。这便增加了流量作弊的法律否定逻辑治理难度,形成了法律制度性障碍,进而增加了信息不对称的程度,并在更大程度上导致流量作弊,开始出现越来越多严重的跨越国家边界的流量作弊现象。

2.3.2 国外技术性否定逻辑治理:低效

程序化购买广告流量作弊的检测、过滤是传统广告法治的适应性创新。因此,正如前述,近些年国内开始主张不断加强过滤治理。从计算机运行视角来看,其否定逻辑的可执行条件程序语句是“if...then...”,即意味着:如果检测到作弊流量,那么就自动过滤,不会计费。因此其优势为,不仅能够排除人为干扰,跨越国界,而且能够实时精准执行,效率高。这样,数学模型Ⅰ便演化为Ⅰ″:

M= m( ,C,F,β)= ×C + ×F×(1-β)= ×C + ×F -×F×β

其中, 、C、 ×C 等变量符号与数学模型Ⅰ的是相同的;F 表示为虚假流量,进而 ×F 则表示虚假流量能够为数字广告媒介组织实现的媒介费收入;β 表示在治理中,虚假流量被识别的概率,进而 ×F×β 则表示在治理中,被识别的虚假流量未能实际产生的收入,- 则表示治理中的否定逻辑治理,即减少数字广告媒介组织的收入;M 则表示在治理中,数字广告媒介组织最终获得的实质收入。显然,在数学模型Ⅰ″与Ⅱ中,仍然没有能够同时影响 M 与 N 的共同因素,即广告主与数字广告媒介组织之间的契约仍然是非最优的。进而,这仍然会导致网络水军、羊毛党竭尽所能地钻营流量作弊方式,以降低 β 来提高收入。

过滤治理的前提是检测到虚假流量,因此,在动态博弈中,便会上演一段旷日持久的检测与反检测的猫鼠游戏(cat-and-mouse game):(1)客户端访问请求的检测与反检测。程序化购买广告运行流程可简化为:触发点是客户端向特定网络资源(如网页)发送访问请求;SSP 实时检测到请求并发送给 AdExchange,进而在极短时间内完成交易,且返回购买者的广告作品;特定网络资源收到请求后发送响应,同时 SSP 匹配、推送广告作品,完成展示。显然,广告主实质购买的只是访问请求。这种技术缺陷便给流量作弊带来便利,人刷、机刷轻而易举,并具固有特征:同一客户端重复发送访问请求,进而成为检测指标。由于网站开发者常会为网页响应添加 cookie,因此,最早基于cookie 重复历史记录的请求检测便问世。但网络水军、羊毛党便迅速创新应对:清理客户端 cookie 历史记录数据或直接关闭 cookie 设置。由于客户端发送的请求是包含其 IP地址数据的,因此,基于重复 IP 地址数据的请求检测便随后面世。但网络水军、羊毛党又快速创新回应:变化 IP 地址段数据上网,或通过不固定 IP 地址的宽带来拨号上网,甚至研发能够不断修改 IP 地址数据的应用软件。(2)客户端的检测与反检测。大数据在提高程序化购买广告精准度时,也开始升级流量作弊治理技术。由于存在于客户端的各类刷流量行为,都仅仅是发送了访问的请求,而没有其他实质性上网行为(如使用社交媒体及搜索引擎等),因此,基于大数据的针对是否为正常用户的客户端检测便问世。但羊毛党、网络水军仍然快速地强势应对,“谷歌、脸谱、雅虎和领英等平台上的广告流量有百分之八十八至九十八是来自于机器人的,并且百分之十以上是来自于能够高度模仿人类网络行为的高级机器人的”[27],甚至惊爆“2021 年广告欺诈团队 RapidFire 每月可欺诈到两千万美元”的极端案例 [28]。这意味着,程序化购买广告流量作弊的国外技术性否定逻辑治理是低效的,“目前互联网广告流量欺诈的治理,仅依靠技术是易陷入循环反复中的”[29]。

综上所述,无论是国内,还是国外,程序化购买广告流量作弊治理都已经陷入窘境。

03

区块链智能合约的治理机制创新

2013 年区块链智能合约问世。AdEx 是 2017 年由 IvoGeorgiev 与 WINGS 联合开发的“致力于解决程序化购买广告流量作弊问题”的区块链智能合约平台,因技术领先、功能强大而赢得了行业信任,仅 8 小时便筹集 1200 万美元,创下行业标杆,同年加入 NEO 平台并走向国际化。AdEx不仅 2018 年加入 IAB Tech Lab 工作组,走向标准化,而且 2019 年 发 布 V1.0, 有 Google、Twitter、Amazon、IBM 及 Nielsen 等 合 作 伙 伴。其 加 密 挖 矿 技 术 得 到 了BITMAIN 支持,不仅剔除 DSP、SSP 及 ADX 等中间件并完成“广告主与数字广告媒介组织的直接交易”,而且实现了独具特色的个性化用户画像:既有助于治理流量作弊,又可实现精准数字广告交易 [30] [31]。这意味着,AdEx 不仅能够在很大程度上破解程序化购买广告流量作弊治理的难题,而且能够为治理创新研究提供新的理论素材。由于单案例研究对于单个情境展开全面深入解析具有优势 [32],所以本文选择 AdEx 平台应用为案例研究对象。

3.1 案例描述:实现透明的精准数字广告交易,排除流量作弊

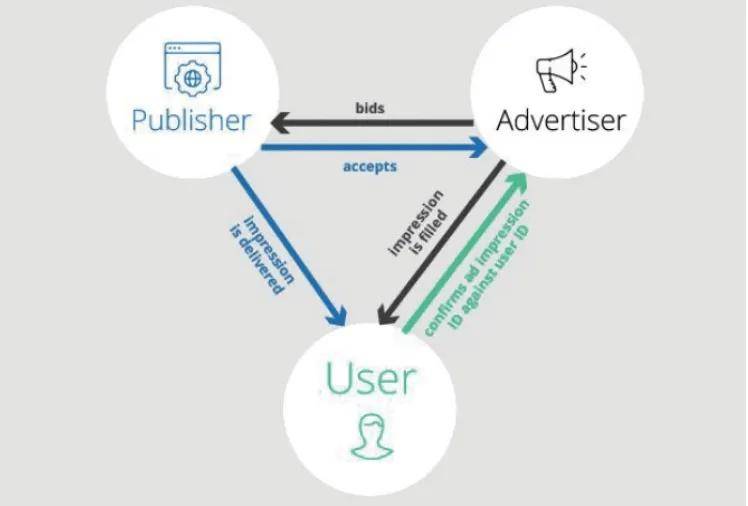

流量是表征程序化购买广告效果的数据。流量作弊则不仅体现为程序化购买广告效果数据奇高,而且意味着其实际效果数据极低,因此,区块链智能合约平台 AdEx 开发了广告主注册、数字广告媒介组织注册、用户注册等核心架构要件来建构以广告主、数字广告媒介组织及消费者为节点的透明的去中心化数字广告交易平台,虽然致力于消除流量作弊,但实质是极力提高智能化购买广告效果。换而言之,AdEx 是以实现透明的精准数字广告交易为运行目标的,如图 1 所示,

包括三个步骤:

首先,竞标。由于 AdEx 是开放的跨媒体平台,因此,各类不同数字广告媒介组织均可在免费注册后,继续通过数字广告媒介组织门户录入、更新自己的广告触点及对应说明信息(包括与其匹配的用户特征及规模等信息),即全面展示商品。这样,广告主便可依据自己的营销计划,在查询超级日志基础上选择符合自己需求的广告触点,并投标、竞价。一般而言,一个广告主会选择多个数字广告媒介组织的数个广告触点来投标、竞价,一个广告触点亦会有数个广告主投标、竞价。

其次,开标。在广告主针对某一广告触点竞标后,AdEx 系统便开始持续侦听其状态。当通过了身份认证的用户访问网页广告触点时,便产生一个触发事件。AdEx 系统会实时准确地侦听到这一事件并开标,即驱动并智能化完成序列动作:(1)依据竞价为数字广告媒介组织选择一个广告主作为服务对象。同时,检查并锁定该广告主账号,冻结账号内的 AdEx 通证。其目的是为完成此次交易提供资金保障。(2)激活跨平台浏览器的软件开发工具 SDK。SDK 则既检索超级日志并提取广告主、数字广告媒介组织及用户等注册信息,又检索星际文件系统 IPFS 并提取广告作品,进而向用户推送并展示广告作品,以便产生印象。(3)把提取广告主的广告作品并通过数字广告媒介组织的媒介渠道推送至用户的过程,记录至超级日志。

最后,转化。用户在浏览网页时接触到广告作品后,既可能视而不见、充耳不闻,又可能激发兴趣、产生购买欲望,进而点击广告并下单购买。但是在 AdEx 平台,唯有下单购买,即转化才被视为有效的广告传播,进而驱动并完成序列动作:(1)在基于共识机制的分布式存储过程中记录用户的转化行为。(2)解锁广告主账号并自动如数转移 AdEx 通证至数字广告媒介组织账号,即完成支付。(3)在基于共识机制的分布式存储过程中记录前者向后者的支付行为。从 DAGMAR 广告效果模型来看,数字广告流量可以分为知晓层面、态度层面、行动层面等三个不同层面。目前程序化购买广告运行中,CPC、CPM 作为主要模式都是基于知晓、态度层面的,因此,AdEx 实现透明的精准数字广告交易延伸了数字广告产品(或资产)的概念:从知晓、态度层面延伸至行动层面。显然,这升华了精准的内涵:广告促使用户转化则为精准。

由于一方面,如前所述,程序化购买广告流量作弊,无论是人刷、机刷,还是自刷、他刷,都有两个共同特征,既是虚假用户(羊毛党或机器人)通过客户端高频次访问网页及对应广告触点来完成的,又是不以购买产品为目的的。另一方面 AdEx 的运行,以实现透明的精准数字广告交易(包含用户身份认证、下单购买及广告主支付媒介费等关键动作)为目标。因此,在 AdEx 运行中,流量作弊既不可能通过身份认证,又不可能下单购买,更不可能驱动广告主支付媒介费的动作,即意味着:已经将流量作弊排除在透明的精准数字广告交易之外。

3.2 案例解析:区块链智能合约创新了治理机制——肯定逻辑的激励机制链

非对称信息是导致机会主义行为的重要因素,因此,从委托代理理论视角来看,区块链智能合约治理研究的主流观点是,深度开发其功能属性来实现对称信息,进而消除机会主义行为,“区块链智能合约能够治理信息问题所导致的机会主义行为”[33]。不过,在治理实践领域,这通常需要借助多重去中心化的严格审核制度来实现,例如区块链智能合约平台 XCHNG 及 Adchain 等。然而,在AdEx 平台,情形却显得非常宽松,并无严格意义的审核制度,即广告主与数字广告媒介组织之间仍然是非对称信息的。这意味着,AdEx 平台治理实质是非对称信息条件下的治理创新。而其创新之处则是肯定逻辑的、结构为“广告主 -数字广告媒介组织 - 用户”的激励机制链。

3.2.1 广告主与数字广告媒介组织之间肯定逻辑的激励机制:激励数字广告媒介组织说真话、干实事并放弃流量作弊

在 AdEx 平台,广告主与数字广告媒介组织的收入,可以简要地概括并表述为数学模型组(1):

其中 Q 为用户访问数字广告媒介组织的媒介空间并在浏览广告后下单购买的产品数量,即广告主销售产品的数量,P 为销售产品的单价(常量),N 则为其通过销售产品而实现的收入。则表示数字广告媒介组织一个广告触点的所有最终成交实时竞价的均值。显而易见, 越高、Q 越大,数字广告媒介组织的收入 M 便越高;反之亦然。从其本质来看,这属于电商平台常用的 CPA 模式范畴,“A”即下单购买行为。

由此可见,一方面广告主的收入 N 与数字广告媒介组织的收入 M 有一个共同变量 Q,显然 Q 越高,N、M 便同时越高,反之亦然,即数学模型组(1)满足“激励相容约束”条件。另一方面在数字时代,不仅数字广告媒介组织的新闻等数字产品因具有互动性、多媒体性、个性化及更强时效性等优势特征而更具竞争力,进而能吸引更多用户并实现更多广告收益,而且数字广告已经成为广告主更为有效的营销传播工具,即数字广告媒介组织与广告主的收益都不会低于基于传统媒介的机会成本,或者说数学模型组(1)满足“参与约束”条件。因此在 AdEx 平台,以数学模型组(1)为核心内容的智能合约便是最优契约,即形成了广告主与数字广告媒介组织之间的激励机制,“激励机制须满足‘参与约束’‘激励相容约束’条件”[34]。

作为博弈规则,激励机制会改变参与者的博弈决策。尤其是对数字广告媒介组织而言,激励机制是肯定逻辑的,即可执行条件程序语句“if...then...”的语义为:如果实现1 个下单购买行为,那么为其支付 1 次媒介费。因此,其博弈决策为:

其一签约前,数字广告媒介组织注册时的博弈决策是说真话,包括放弃作为逆向选择的流量作弊。

数字广告媒介组织的注册实质是向广告主全面宣传实力、展示产品及品牌形象的过程,因此会直接影响其投标对象及竞价。由于 AdEx 平台并无严格的审核制度,所以数字广告媒介组织注册时,既可提供真实信息,又可提供虚假信息。然而数字广告媒介组织能否实现用户由读者向消费者转化则不由其注册信息决定,而是在很大程度上由广告触点的品质决定的:把广告适时精准地推送给合适用户,进而促使其由读者向消费者转化。这意味着,数字广告媒介组织的虚假注册信息是不会提高其收入的。由于数字广告市场是若干广告主与数字广告媒介组织之间展开重复动态博弈的场域,因此如果前者受到后者虚假注册信息影响而投标并提高竞价,那么与此不匹配的低转化量会使得前者怀疑后者的实力、诚信,进而放弃合作并转向其他伙伴。这意味着:虚假注册信息会给数字广告媒介组织带来负价值。因此,其注册时的博弈决策是说真话(包括提交真实流量业绩),“代理人拥有私人信息时说假话,是因为说真话没有说假话来得好……若某种机制能够使拥有信息优势的代理人时说真话成为最优选择,那么正是‘激励相容约束’的含义”[35]。

其二签约后,数字广告媒介组织经营中的博弈决策是干实事并放弃作为道德风险的流量作弊。

显然,数学模型 M= m( , Q)= ×Q 的价值极大化逻辑,会影响数字广告媒介组织签约后的博弈决策。由于在AdEx 平台上数字广告媒介组织数量多、规模大,相互间形成竞争关系,因此,这会激发数字广告媒介组织的利己动机、创新活力与创造动力,进而提高广告触点的品质及核心竞争力,即干实事。这体现在两个方面:(1)在分析技术性获取的用户大数据基础上深度洞察用户,进而在市场细分基础上生产高品质的数字产品,以便吸引更多用户访问并深度开发注意力资源,即生产高品质的广告触点;(2)强化激励性获取,通过给用户赠送付费的数字产品、增加积分、加大产品购买折扣或赠送购物券等方式来更大程度、更大范围、更全面准确地获取及时更新的用户信息,尤其是其与广告相关的兴趣及偏好,进而彰显 AdEx 平台特色并放大其功能,提升广告触点的品质。这样,在 AdEx 平台运行中,既能吸引更多用户访问并促使其由读者转化为消费者,即提高 Q,又能吸引更多广告主投标,进而提高所有最终成交的实时竞价平均值 ,即意味着:实现了数字广告媒介组织收入 M 极大化。同时,这必然会实现广告主利益 N 的极大化。

由于如前所述,一方面流量作弊是有成本的,且会被排除在精准数字广告交易之外 ; 另一方面数字广告媒介组织是 AdEx 平台上的重要主体,熟知游戏规则,因此作为“经济人”,数字广告媒介组织在签约后必然会放弃作为道德风险的流量作弊。

3.2.2 数字广告媒介组织与用户之间肯定逻辑的激励机制:激励用户说真话,进而提高广告触点的品质并强化治理

在 AdEx 平台,数字广告媒介组织与用户之间是一种交易关系,即麦克鲁汉所指“第一次销售”。2022 年中国手机网民规模达 10.29 亿人,网络已近乎是个人必备工具,即对用户而言,满足“参与约束”条件。由于数字产品的种类及属性是多样的,因此,用户在上网过程中获得的实际价值也是多样的,且既有正的或负的,又有大的或小的。而 AdEx 平台则给用户提供了价值选择机会。(1)不登入AdEx 大厅提交自己与广告相关的偏好及兴趣等信息。系统会如现在一样向用户推送一些与其偏好及兴趣不相关的广告。用户便遭遇这些广告骚扰,降低价值体验。(2)登入AdEx 大厅但提交一些虚假信息。系统会向用户推送更多与其偏好及兴趣不相关的广告。用户便更多地遭遇与己无关的广告骚扰,更大程度地降低价值体验。(3)登入 AdEx大厅并如实提交自己与广告相关的偏好及兴趣等信息。系统会向用户精准推送与其偏好及兴趣相关的广告,即实质提高广告触点的品质。这不仅能提高数字广告媒介组织的收入,而且能提升用户上网时的价值体验,还能在更多精准转化中增加用户积分。而积分是有价值的(可用以享受购买折扣、礼品赠送等),积分越多价值越大。从马克思主义哲学视角来看,价值是人的存在基础,当人面临价值选择时,总是选择对己更为有利的,正所谓“两利相权取其重,两害相权取其轻”,因此,用户的博弈决策通常是第 3 种,即说真话。而这同时有利于数字广告媒介组织,即满足“激励相容约束”条件,“诺贝尔经济学奖得主Leonid Hurwicz 的研究认为,若局中人都如实报告自己的私人信息成为占优策略的话,那么则是‘激励相容约束’的”[36]。因此,基于 AdEx 大厅实质形成了数字广告媒介组织与用户之间的肯定逻辑的激励机制。如前所述,受到激励的数字广告媒介组织会加大对用户的激励力度,以便更大程度、更大范围、更全面准确地获取及时更新的用户信息(尤其是其与广告相关的兴趣及偏好),进而提升其广告触点的品质及核心竞争力。显然,这能进一步打消其流量作弊的念头,即强化治理。

综上所述,由于既在广告主与数字广告媒介组织之间形成了肯定逻辑的激励机制,又在数字广告媒介组织与用户之间形成了肯定逻辑的激励机制,且二者相互关联,因此这便形成了结构为“广告主 - 数字广告媒介组织 - 用户”的、肯定逻辑的激励机制链:广告主在激励数字广告媒介组织时激励用户并有效治理流量作弊等机会主义行为,“我们用一个透明安全的对各参与方(包括消费者)有利的平台给广告主及数字广告媒介组织赋能”[37]。

显然,AdEx 治理极具辩证性,不仅是一种事前的防治,节约资源,绿色生态,而且不单纯着眼于治,却棋高一筹地着眼于发展,在驱动数字广告发展、实现透明的精准数字广告交易过程中实现治理。因此,不同于目前事后鲧治水的堵式惩治机制,这既是大禹治水的疏式治理机制,更是李冰修建都江堰的事前开发式治理机制。

04

结语

程序化购买广告运作,以互联网为基础并以 DSP、SSP 及 ADX 等为平台,中心化、中介化结构特征明显。广告主与数字广告媒介组织便在交易中形成了委托代理关系,不仅存在着非最优契约,而且是非对称信息的,因此,在双方作为“经济人”的动态博弈中便产生了数字广告媒介组织作为代理人的流量作弊等机会主义行为,包括签约前的逆向选择与签约后的道德风险等两种形态。为了治理程序化购买广告流量作弊,目前的治理是否定逻辑的,而区块链智能合约 AdEx 平台的治理则是肯定逻辑的,即创新了结构为“广告主-数字广告媒介组织-用户”的激励机制链。在实践中,二者形成了差异很大的两种不同治理模式:其一,不同的治理主体。前者的治理主体,是中心化的司法体系或数字广告媒介组织;而后者的治理主体,则是去中心化多元主体(即程序化购买广告市场上的若干个广告主、数字广告媒介组织及消费者)。其二,不同的治理对象。前者的治理对象,是流量作弊或虚假流量;而后者的治理对象,则实质是下单购买行为。其三,不同的治理手段。前者的治理手段,是通过法律或智能检测过滤技术等工具来否定虚假流量;而后者的治理手段,是通过 AdEx 平台来智能化地激励、肯定实际的下单购买行为。其四,不同的治理机理及结果。否定逻辑治理,视流量作弊行为为否定对象,进而流量作弊行为主体的博弈决策是利用信息不对称而主动地隐藏自己行为,以逃避被否定而实现自身利益极大化。其治理是事后被动的,猫鼠游戏则旷日持久,且成本高,效益低、效率低。而肯定逻辑治理,激励机制链以实际下单购买行为作为肯定对象,进而在广告主与数字广告媒介组织之间的动态博弈中,既能激励数字广告媒介组织说真话、干实事,提高核心竞争力,又能有效约束机会主义行为;在数字广告媒介组织与用户之间的动态博弈中能激励用户说真话,进而提高广告触点的品质并强化治理效果。其治理不仅是事前主动的,而且充分激发了市场主体的利己动机、创新活力及创造动力,效益高、效率高。因此,区块链智能合约的本质是一种辩证的制度性技术,其治理程序化购买广告流量作弊等机会主义行为的本质是重构并优化数字广告交易,进而全面创新了治理方法论。

本文可能的研究创新及意义:(1)基于广告主与数字广告媒介组织之间的交易视角,综合地运用了经典的经济学委托代理理论及与其匹配的重要经济学研究方法(数学模型法与博弈法等)来展开研究,在深刻揭示程序化购买广告流量作弊产生机理及本质基础上,解析了目前国内外治理窘境的形成机理,所以说,不仅能创新、拓展程序化购买广告流量作弊及治理研究的方法论,而且能丰富相关理论体系。(2)揭示了 AdEx 平台治理机制创新,并结合区块链智能合约具体情境创新地提出了结构为“广告主 - 数字广告媒介组织 -用户”的激励机制链概念,所以能在一定程度上丰富委托代理理论体系。(3)不仅能为国内引介国外实践领域先行发展的成功案例:一个治理程序化购买广告流量作弊的区块链智能合约平台,而且能为国内尝试数年而无实质创新进展的区块链智能合约治理实践提供理论指导。

国家社科基金项目“数字广告流量造假的区块链智能合约治理研究”(21BXW080)。

(作者信息:柳庆勇,三峡大学文学与传媒学院教授,博士;滕千雪,三峡大学文学与传媒学院 2023 级硕士研究生;楚备,三峡大学文学与传媒学院 2023 级硕士研究生;郑泽颖,三峡大学文学与传媒学院 2023 级硕士研究生)

【参考文献及注释】References & Annotations

[1]Emarketer,“Programmatic digital display Ad spending ”,Retrived September 16, 2023 from

spending.

[2]张艳,美国互联网广告业自我规制:多元主体与路径选择——以广告数据欺诈防范为切入点 [J],编辑之友,2020 (7):108-112

[3]马越,起来,忍无可忍的广告主们 [EB/OL], 日访问

[4]中国产业发展研究网,2018 年中国程序化购买展示广告市场发展前景分析,中国产业发展研究网 [EB/OL], 日访问

[5]丁俊杰,流量造假的那些事 [J],中国广告,2019 (12):91-92

[6][ 美 ] 康芒斯,于树生译,制度经济学(上册)[M],北京:商务印书馆,1997 年,第 10-11 页、第 70-71 页

[7][ 英 ] 亚当·斯密著,严复译,国富论(下卷)[M],北京:商务印书馆,1981 年,第 14 页

[8]盛洪,分工与交易 [M],上海:上海人民出版社,1994:88

[9]张维迎,博弈论与信息经济学 [M],上海:格致出版社、上海三联出版社、上海人民出版社,2011:2、30

[10]张维迎,博弈论与信息经济学 [M],上海:格致出版社、上海三联出版社、上海人民出版社,2011:235-236

[11]张维迎,博弈论与信息经济学 [M],上海:格致出版社、上海三联出版社、上海人民出版社,2011:238-243

[12]张维迎,博弈论与信息经济学 [M],上海:格致出版社、上海三联出版社、上海人民出版社,2011:238

[13]柳庆勇,数字广告流量造假的区块链智能合约治理——基于 BAT 平台应用的个案研究 [J],全球传媒学刊,2021,(2):95-112.

Williamson O.E., Opportunism and its critics, Managerial & Decision Economics,1993,14(2):97-107.

[14]柳庆勇,委托代理视角下中国广告代理制的消亡与重构 [J],国际新闻界,2013,(7):102-110.

[15] Discipline Frontier 学科前沿

[16]约翰·伊特韦尔等著,陈岱孙译,新帕尔格雷夫经济学辞典 ( 第三卷 )[Z],北京 : 经济科学出版社,1996 年,第 588 页

[17]Akerlof G.A., The Market for "lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism, The Quarterly Journal of Economics,84(3):488-500.

[18]柳庆勇,基于区块链智能合约的数字广告流量造假治理机制及创新研究——以 AdChain 应用为个案 [J],新闻大学,2022,(11):16-28.

[19]互联网老白兔,900 多万人从事刷流量产业,刷量平台超 1000 家,助长网络虚假繁荣 [EB/OL],,

2023 年 9 月 16 日访问

[20]Adrian N., Sander K., “Quantifying Online Advertising Fraud: Ad-Click Bots vs Humans”,Retrieved November 16th, 2022 from

Bio Chron_Quantifying- Online-Advertising- Fraud_Report.pdf.

[21]刘杨,法律规范的逻辑结构新论 [J],法制与社会发展,2007(1):152-160

[22]Wilbur K.C., Zhu Y., Click Fraud, Marketing Science,2009,28(2):293-308.

[23]Jansen B.J., Click fraud, Computer, 2007,40(7):85-86.

[24]崔建远,合同法总论 [M],中国人民大学出版社,2016:1

[25]胡东海,“谁主张谁举证”规则的法律适用 [J],法学,2019(3):92-105

[26]热云君,流量作弊盛行,广告买量与变现该如何风控?[EB/OL], 日访问

[27]Adrian N., Sander K., “Quantifying Online Advertising Fraud: Ad-Click Bots vs Humans”, Retrieved September 16, 2023 from

Chron_Quantifying-Online-Advertising-Fraud_Report.pdf.

[28]Fraud0, “Some Ad fraud cases of the past 5 years”, Retrieved September 16, 2023 from

[29]雷蕾,基于演化博弈的互联网广告流量欺诈现象的仿真实验与治理启示 [J],国际新闻界,2022(4):96-115

[30]AdEx,“A display ad network forreduced ad fraud and increased user privacy”, Retrieved July 16, 2023 from

[31]AdEx,“AdEx whitepaper”, Retrieved September 16, 2023 from

[32]毛基业、陈诚,案例研究的理论构建:艾森哈特的新洞见——第十届“中国企业管理案例与质性研究论坛 (2016)”会议综述 [J],管理世界,2017(2):135-141

[33]汪青松,区块链作为治理机制的优劣分析与法律挑战 [J],社会科学研究,2019(4):60-71

[34]陈瑞华,信息经济学 [M],天津:南开大学出版社,2003:270

[35]陈钊,信息与激励经济学 [M]. 上海:上海人民出版社,2005:136-138

[36]杨成月,信息不对称与机制设计理论——2007 年诺贝尔经济学奖获得者的贡献 [J],经济理论与经济管理,2008(2):35-39

[37]AdEx,“AdEx whitepaper”, Retrieved September 16, 2023 from

评论